経営学科2年生・基礎ゼミナール2 後半実施報告

2024(令和6)年度秋学期の前半同様、後半も4人の教員によるゼミナールが開講され、各教員から与えられたテーマに取り組みました。

岩本ゼミナール

岩本ゼミナールは、マーケティング論、流通論、地域産業論の専門ゼミナールです。

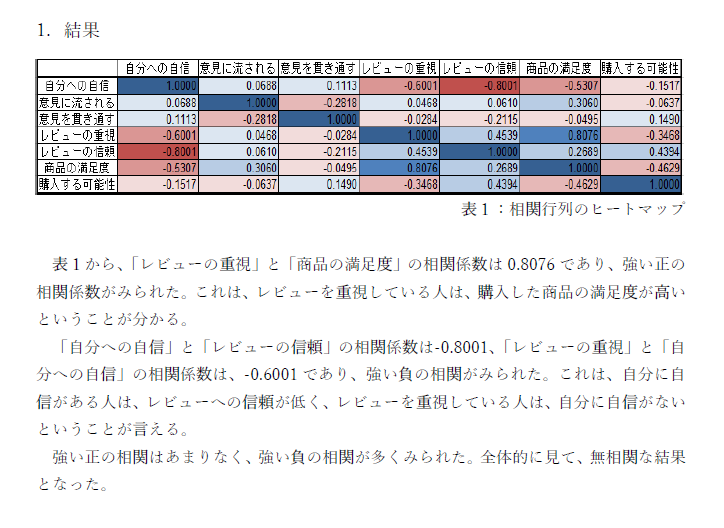

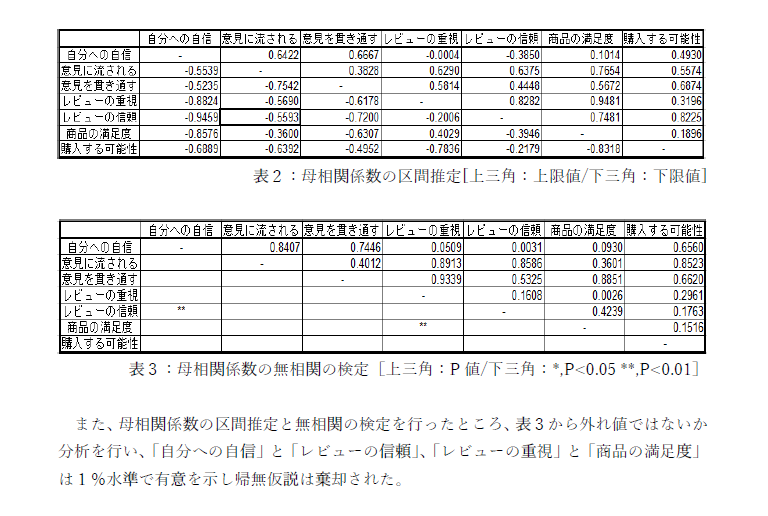

学生たちは各々の興味・問題意識から研究テーマを設定し、リサーチクエッションと仮説設計、仮説検証のための統計解析(相関分析とカイ二乗検定)、考察と結論といった学術研究の基本に従って論文執筆に取り組み、最終プレゼンテーションで終了しました。学生ごとの個別指導はもとより、学生間のコミュニケーションを通じた相互作用による学びの昇華を確認することが出来ました。

学生の研究テーマは、「趣味とストレスの関係」、「SNS利用行動のパターン」、「スマホアプリの課金の相関関係」、「評価による消費者行動」、「スマホの利用時間(SNSの利用など)とGPAの相関」、「趣味の時間と貯金額の関係」、「アウトドア系趣味と精神的健康の関係」等、多岐にわたっています。

この演習活動によって、自分の意見や仮説を証明する技法、さらには「大学における学びとは何か」を掴んでいただければ幸いです。

見目ゼミナール

見目ゼミナールでは、「持続可能な社会の構築」をテーマに、身近なエネルギー・環境問題を題材にしたグループ・ディスカッションを中心に「自分たちに何ができるのか、何をすべきか」を考えました。

ゼミナールの前半では、まずCOP29に関する新聞記事を題材に地球温暖化対策についてまとめ、次に自分達ができる事は何かを考えるためにZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や食品ロス問題について調べ、マインドマップを活用して発想を広げながら意見をまとめました。

後半は、各自が興味を持ったテーマについてまとめ、最終日に発表を行いました。今年度は最近話題になっているPFASの影響やAIの普及に伴う将来の電力需要問題、またサトウキビを活用した脱炭素化やガソリン価格高騰の影響、オーバーツーリズムによる環境への影響など環境と経済を関連付けた発表も多く見られました。

今後も持続可能な社会の構築への興味を持ち続けてもらえればと思います。

中澤ゼミナール

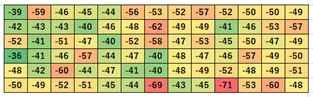

中澤ゼミではICT分野、特に「地理空間情報」をテーマに授業を実施しました。実験による定量的データの収集・分析という科学的な研究手法を体験することが本ゼミナールの目的の一つです。授業内ではフィールドワークとして、携帯端末を利用して実際に位置情報の取得を行いました。

- ①GPSロガーによる位置情報収集実験

- ②教室内のWi-Fi電波強度の計測実験

今回実施したのは、①グループに分かれて大学構内を歩行しながらGPSロガーアプリを利用し位置情報を収集する実験、②ゼミ生全員で手分けをして教室内のWi-Fi電波の計測(電波強度マップの作成)を行い、それに基づいて位置を推定する実験の2つです。それぞれの実験について、各自でデータの分析を行い、携帯端末による位置計測の重要性について考察しました。

- 大学構内の歩行ルート

- Wi-Fi電波強度マップ

最終授業では実験についての研究発表を行いました。プレゼンテーションを通じて伝わりやすい発表資料の作成方法を学ぶとともに、他の学生とディスカッションすることで地理空間情報への理解を深めました。

中野ゼミナール

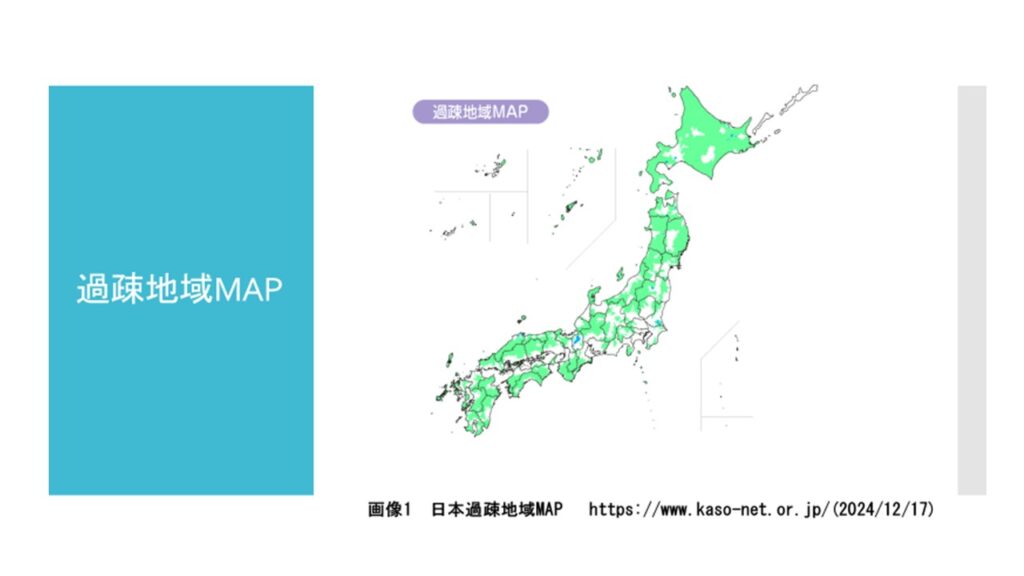

この授業は、「地域と日本、世界の課題」を共通テーマに、履修者各自がテーマを選択してレポートを作成、自己研鑽の成果を発表し、議論する形で進めています。並行して、一般的な論文の書き方や構成を学びました。本学部の大半のゼミナールでは、この作業が1年次から4年次まで反復されるため、学生が各自の関心を反映した一定水準のレポート・小論文を、自然に書けるようになります。

論旨が明確で良い資料を効果的に使い、われわれがはっとする視点を伴うものもあります。こうした学修を、じっくり味わえる楽しみとして継続するならば、各自の知的なアイデンティティーというと少し大げさですが、自分らしさを形づくることになるのだと思います。